Neuropädiatrie ▷ Erkrankungen, Untersuchungen und Behandlungen

Die Neuropädiatrie wird auch Kinder- und Jugendneurologie genannt (Foto: Canva)

In diesem Artikel:

- Was ist die Neuropädiatrie?

- Neuropädiatrie und Neurologie am Beispiel des Schlaganfalls

- Erkrankungen

- Untersuchungen

- Behandlungen

Das Wichtigste in Kürze:

- Die Neuropädiatrie ist auch unter dem Begriff Kinder- und Jugendneurologie bekannt.

- Die Neuropädiatrie beschäftigt sich mit der körperlichen und geistigen Entwicklung und Erkrankungen des Nervensystems und der Muskeln von Kindern und Jugendlichen bis zum Alter von 18 Jahren.

- Schwerpunkte der Neuropädiatrie sind die Entwicklungsneurologie, Behinderungen, Bewegungsstörungen und Anfallserkrankungen (Epilepsien).

Was ist die Neuropädiatrie?

Die Neuropädiatrie, auch Kinder- und Jugendneurologie genannt, ist ein medizinisches Fachgebiet, das sich mit der Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems sowie der Muskulatur befasst, zudem mit Entwicklungsstörungen bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen.1

Die Kinderneurologie ist ein Teilgebiet der Kinderheilkunde (Pädiatrie). Ein Neuropädiater ist ein Arzt, der sich nach dem Medizinstudium zum Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin weiterbildet und anschließend eine Zusatzausbildung in Kinder- und Jugendneurologie absolviert.

Von der Gesellschaft für Neuropädiatrie (GNP) wird eine mindestens 2 Jahre dauernde Weiterbildung in einer neuropädiatrischen Abteilung empfohlen, ergänzt durch mindestens 6 Monate in der Neurologie der Erwachsenen und 6 Monaten z.B. in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Dieser Online-Ratgeber unterstützt Sie bei allem, was jetzt zu tun ist.

Was ist der Unterschied zwischen der “Kinderneurologie” und Neurologie der Erwachsenen?

Während sich die Neurologie der Erwachsenen mit Erkrankungen des ausgereiften Nervensystems auseinandersetzt, liegt der Fokus der Neuropädiatrie auf den Erkrankungen von Menschen, deren Nervensystem sich noch in der Entwicklung befindet.

Das Nervensystem entwickelt und verändert sich bis zum 20. bis 22. Lebensjahr. Diese Veränderungen lassen sich besonders eindrücklich in den ersten Lebensmonaten und -jahren eines Kindes feststellen. Je älter das Kind wird, desto mehr Fähigkeiten werden erlernt. Diese Entwicklung wird von der Entwicklungsneurologie beurteilt.

Manche Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen sind altersabhängig. Es kann also vorkommen, dass sie in einem bestimmten Stadium der Entwicklung mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert werden, die jedoch mit dem Beginn einer neuen Entwicklungsphase wieder verschwinden.

Schädigungen gleicher Ausprägung können bei einem Erwachsenen und einem Kind, je nach Reifezustand des Nervensystems, unterschiedliche Symptome und Folgen verursachen. Dies gilt insbesondere für den Schlaganfall bei Kindern und Jugendlichen.

Eine weitere Besonderheit der Neuropädiatrie ist, dass die eingesetzten Untersuchungsmethoden immer der Alters- und Entwicklungsstufe des Patienten angepasst werden müssen.

Die Verbindung von Neuropädiatrie und Neurologie am Beispiel des Schlaganfalls

In der 2022 veröffentlichten Publikation “Neuropädiatrie trifft Neurologie” wird festgestellt, dass neue diagnostische und therapeutische Verfahren übergreifend vom Kinder- in das Erwachsenenalter, also aus der Neuropädiatrie kommend, über die gesamte Lebensspanne einsetzbar sind. Umgekehrt werden in der Neurologie des Erwachsenen Behandlungsstrategien entwickelt, die auch für Kinder und Jugendliche anwendbar und hilfreich sind.

Ein gutes Beispiel ist der im Kindes- und Jugendalter auftretende Schlaganfall.2 Er beschäftigt die Notfall-Neuropädiatrie. Allerdings sind die Symptome des kindlichen Schlaganfalls vielfältiger bzw. oft schwerer zu deuten, weshalb es nicht selten zu Zeitverlusten hinsichtlich einer erfolgreichen Behandlung kommt. Hier ist anzustreben, dass evidenzbasierte Leitlinien für diagnostisches Vorgehen und Therapieempfehlungen für Erwachsene auch für Kinder und Jugendliche etabliert werden.

Welche Erkrankungen werden von der Neuropädiatrie behandelt?

Ein Neuropädiater beschäftigt sich mit allen Störungen und Schädigungen des zentralen Nervensystems (ZNS), dem peripheren Nervensystem (Nerven außerhalb des ZNS) und der Muskulatur.

Folgende körperlichen und seelischen Erkrankungen werden von der Neuropädiatrie behandelt:

- epileptische Anfälle

- Schlaganfälle

- Infektionskrankheiten

- unklare Zustände von Bewusstlosigkeit

- wiederholte Zustände von Abwesenheit

- Entwicklungsstörungen (Sehen, Hören, Sprechen, Motorik, Verhalten, Intelligenz usw.)

- Kopfschmerzen / Migräne

- Bewegungs- und Koordinationsstörungen

- Störungen der Muskulatur: Muskelschlaffheit (Muskelhypotonie), Muskeldystrophien (Störungen von Muskelaufbau und -funktion)

- Spinale Muskelatrophie

- geistige Behinderungen

- Lernstörungen

- Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen

- Autismus

- Mikrozephalie (Kopfwachstumsstörung)

- Fehlbildungen des Gehirns und des Rückenmarks

- Hirntumoren

- Schädel-Hirn-Verletzungen

Während sich der Neuropädiater um organische (körperliche) Erkrankungen kümmert, werden psychische (seelische) Störungen von der Kinder- und Jugendpsychiatrie behandelt. Beispiele sind depressive Störungen, Angsterkrankungen, Geisteskrankheiten wie Schizophrenie, Suchterkrankungen, Verhaltensstörungen u.v.a.

Hervorgehobene Bereiche der Neuropädiatrie

In der Neuropädiatrie sind drei Gebiete hervorzuheben: die Entwicklungsneurologie, der Bereich der Bewegungsstörungen und die Behandlung von Anfallserkrankungen.2

In der Entwicklungsneurologie steht unter anderem die Einschätzung der körperlichen und geistigen Entwicklung von gesunden und kranken Kindern im Mittelpunkt. Bei Beeinträchtigungen erhält der Patient ein für ihn individuell erstelltes Behandlungskonzept, das zahlreiche Förderungsmöglichkeiten umfasst. Hierzu gehören beispielsweise neben der Krankengymnastik auch die Sprachförderung und die Ergotherapie.

Kinder und Jugendliche mit Bewegungsstörungen können durch eine gestörte Körperhaltung und Beweglichkeit auffallen. Zudem weisen sie häufig eine verzögerte motorische Entwicklung auf. Bewegungsstörungen können auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein. So können sie durch Schädigungen der peripheren Nerven, des Rückenmarks, des Gehirns oder Krankheiten der Muskeln verursacht werden.

Wenn für die Bewegungsstörung Schädigungen des Gehirns verantwortlich sind, spricht man von zerebralen Bewegungsstörungen. Diese Schädigungen entstehen häufig während der Schwangerschaft, während der Geburt oder in den ersten Lebensjahren. Es ist jedoch auch möglich, dass erst später entsprechende Schäden erworben werden, beispielsweise durch andere Erkrankungen, Entzündungen des Nervensystems (z.B. Hirnhautentzündung) oder Unfälle.

Die Aufgabe des Neuropädiaters ist es, zunächst die Ursache dieser Störungen zu ermitteln, um dann entsprechende Therapien einzuleiten. Für den Betroffenen wird ein individuelles Therapiekonzept entwickelt, das meistens neben der Medikamenteneinnahme und gegebenenfalls Operationen auch die Physiotherapie umfasst.

Die Behandlung von Anfallserkrankungen/Krampfanfällen, auch Epileptologie genannt, stellt einen weiteren besonderen Schwerpunkt der Neuropädiatrie dar. Der Kinderneurologe ist aufgefordert, herausfinden, was die Ursache von epileptischen Anfällen ist. Danach wird der weitere Verlauf beurteilt und die meist medikamentöse Behandlung eingeleitet.

Untersuchungsverfahren der Neuropädiatrie3

Die neuropädiatrische Diagnostik umfasst - meist unter Einbezug der Eltern oder Betreuer - neben der ausführlichen Erhebung der Vorgeschichte (Anamnese) auch die neurologische und psychiatrische Untersuchung.

Während der Anamnese geht der Kinderneurologe auf die Beschwerden des Patienten ein und möchte unter anderem erfahren, seit wann die Beschwerden bestehen, wie ausgeprägt sie sind und ob es Situationen gibt, in denen sich die Beschwerden verschlimmern oder verbessern.

Zudem wird den Arzt interessieren, ob Vorerkrankungen bestehen und Medikamente eingenommen werden. Darüber hinaus wird in der Anamnese häufig über Erkrankungen in der Familie gesprochen, um so möglicherweise die Ursache für die Beschwerden des Patienten ermitteln zu können. Bei Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern erfolgt die Erhebung der Krankengeschichte mit den Eltern in Form einer sogenannten Fremdanamnese.

Die neurologische Untersuchung wird immer dem Alter des Kindes angepasst. Es werden unter anderem der Entwicklungsstand des Kindes oder des Heranwachsenden, Bewusstseinszustand, Körperhaltung, Muskeltonus, Gangbild, körperliche Anomalien, neurologische Symptome, Begleitsymptome und das Verhalten untersucht. Dem Neuropädiater stehen ergänzend verschiedene Untersuchungsverfahren zur Verfügung. Hierzu zählen beispielsweise:

- Laboruntersuchungen (Blut, Urin, Nervenwasser/Liquor, Stoffwechseldiagnostik, genetische Diagnostik)

- Funktionsprüfungen des Nervensystems

- Ultraschalluntersuchung von Schädel, Blutgefäßen und Muskeln

- Bildgebende Verfahren (Röntgen, Computertomographie, Kernspintomographie)

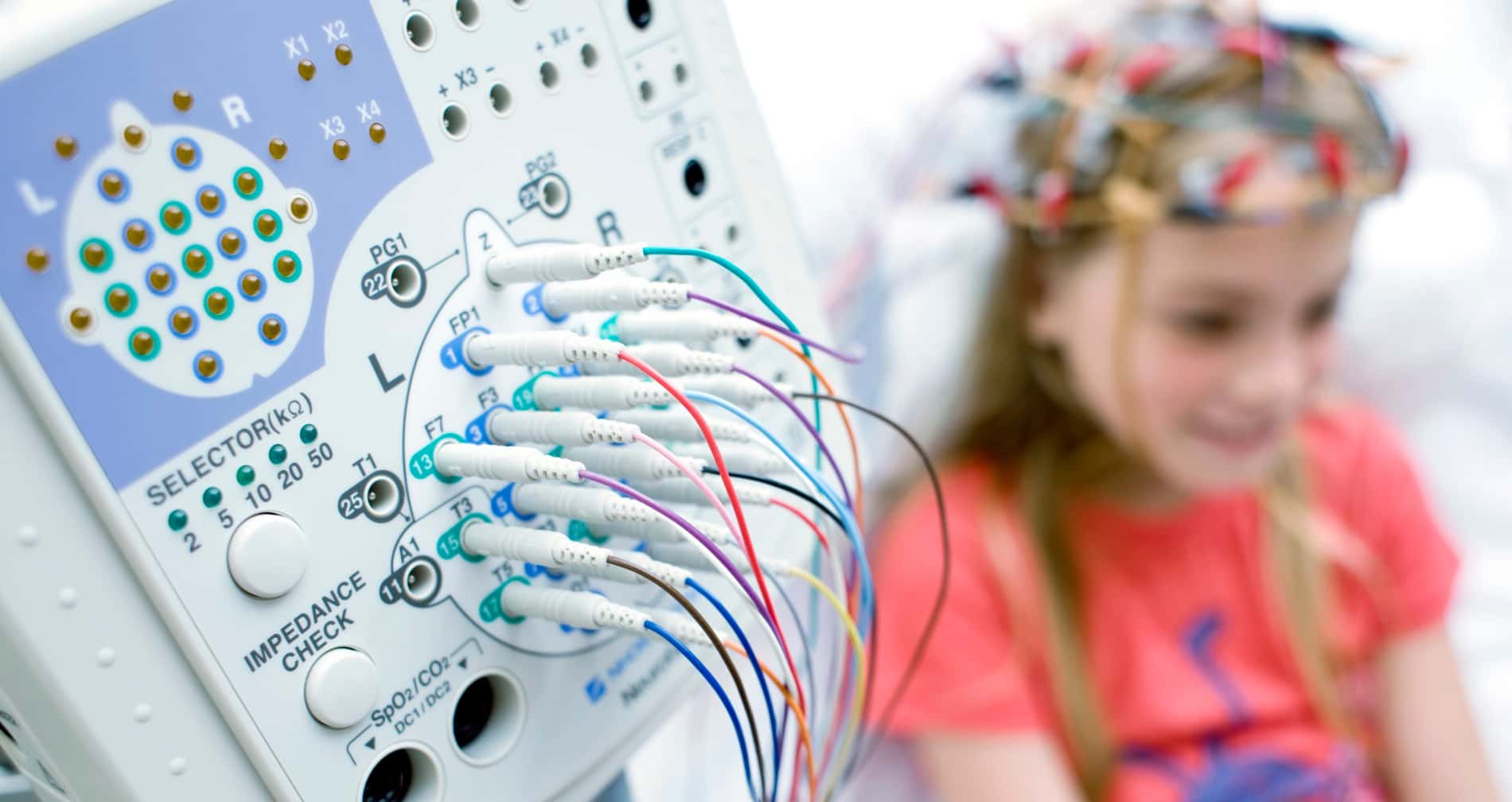

- EEG (Elektroenzephalografie, Messung der Gehirnströme), auch Langzeit-EEG (Ableitung über 24 Stunden)

- Messung der Nervenleitgeschwindigkeit (NLG) und der Muskelfunktion mittels Elektromyographie (EMG)

- Evozierte Potentiale

Oftmals arbeiten Neuropädiater - je nach Erkrankung - mit Neuropsychologen, Radiologen, Fachärzten für genetische Diagnostik, Kardiologen, Orthopäden und Neurochirurgen zusammen. Außerdem kann auch die Beurteilung des Patienten durch Physiotherapeuten, Ergotherapeuten oder Logopäden sinnvoll sein, um entsprechende Therapien einzuleiten.

Welche Therapieformen gibt es in der Neuropädiatrie?

- Medikamentöse Therapien

- Physiotherapie, physikalische Therapien, Sporttherapie

- Logopädie: Behandlung von Sprach- und Sprechstörungen, Störungen der Sprachentwicklung, Störungen des Redeflusses (z.B. Stottern), Schluckstörungen, Fütterstörungen

- Ergotherapie: Training von Motorik, Üben von alltagsorientiertem Planen und Handeln, Entwicklung von Kompensationsstrategien für verloren gegangene Funktionen, Erlernen neuer Strategien für den Alltag

- Neuropsychologisches Training: Schulung von Konzentration, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, visueller und räumlicher Wahrnehmung, abstraktem Denken, Sozialverhalten

Fachverbände

Dieser Online-Ratgeber unterstützt Sie bei allem, was jetzt zu tun ist.

Artikel aktualisiert am: - Nächste geplante Aktualisierung am:

Autorin

unter Mitarbeit von stud. med. Sedef Kuecuekuncular

Dr. med. Christina Rückert ist Fachärztin für Neurologie und Geriatrie und arbeitete mehr als 10 Jahre als Oberärztin an der Oberschwabenklinik in Ravensburg. Ihre berufliche Tätigkeit beinhaltete auch die stellvertretende ärztliche Leitung der Zentralen Notaufnahme. Seit Juli 2021 ist sie gemeinsam mit ihrem Mann – ebenfalls Facharzt für Neurologie – in eigener Praxis in Rothenburg ob der Tauber niedergelassen. Ein Schwerpunkt ihrer ambulanten Tätigkeit ist die Nachsorge von Patienten nach einem Schlaganfall. [mehr]Sie erhalten von uns regelmäßig und kostenlos aktuelle Informationen rund um den Schlaganfall.

Quellen

- Child Neurology: Past, present, and future - Autoren: John J. Millichap, J. Gordon Millichap - Publikation: Neurology August 18, 2009; 73 (7) - DOI: 10.1212/WNL.0b013e3181b2a6df

- Neuropädiatrie - Deutsche Gesellschaft Für Kinder- Und Jugendmedizin e.V. - https://www.dgkj.de/eltern/spezialisten-portraits/neuropaediatrie

- Neuropädiatrie - Autoren: Neubauer B., Steinfeld R., Neuhäuser G - Publikation: Pädiatrie, Duale Reihe, 2018